業務で使えるバーコード読み取りアプリとは?導入前に知っておくべきポイント

ブログ

業務で使えるバーコード読み取りアプリとは?導入前に知っておくべきポイント

在庫管理や商品管理、検品などの現場業務の中で「商品の正確な数量の把握ができていない」もしくは「管理に膨大な時間やコストが割かれてしまっている」といったことはありませんか?

こうした課題を解決するのが、スマホやタブレットで簡単に使える「バーコード読み取りアプリ」です。バーコードを手軽にスキャンし、正確な在庫管理や商品管理ができるだけでなく、手入力の手間を削減してミスのない管理を実現できます。

本記事では、バーコード読み取りアプリの特徴やメリット、活用方法や必要な準備などを紹介します。

- 1. バーコード読み取りアプリとは?

- 2. バーコード活用によるメリット

- 3. いまバーコード読み取りアプリが求められる理由

- 4. バーコード読み取りが有効な業界と活用シーン

- 4.1. 【倉庫・製造・小売業など】在庫管理

- 4.2. 【製造・建設・医療業界など】資材・備品管理

- 4.3. 【物流・製造業など】検品・出荷管理

- 4.4. 【小売・イベント・教育機関など】顧客・会員・チケット管理

- 4.5. 【製造・建設・物流業界など】生産・工程管理

- 5. バーコードの種類

- 5.1. 1次元バーコード

- 5.2. 2次元バーコード

- 6. バーコード読み取り機能を導入する前にすべきこと

- 6.1. 現状の商品マスタをバーコード化する

- 6.2. バーコードのラベルを貼り付ける

- 6.3. 管理・運用方法を設計

- 7. アイラボが提供するバーコード読み取りアプリ「棚卸かんたんくん」

- 8. まとめ

- 9. バーコード読み取りアプリをお探しの企業様はお問い合わせください

バーコード読み取りアプリとは?

バーコード読み取りアプリとは、スマートフォンやタブレットのカメラ機能を使ってバーコードをスキャンし、そのバーコードの情報をシステムに送信して商品情報や在庫データなどを表示するツールです。

バーコードの読み取りにはハンディターミナルのような専用の機器が使われるケースが多いですが、ハンディのバーコードリーダーは1台数万円〜十数万円と高額で、メンテナンス費用なども含めるとかなりのコストがかかってしまいます。また、端末ごとに設定が必要なので管理上の手間や労力も見逃せません。

一方、アプリ型のバーコードリーダーなら機器が不要なので手軽に導入できることに加え、コストを抑えることもできます。

バーコード活用によるメリット

在庫管理や商品管理において、バーコードを活用する場合としない場合とでは業務効率が全く違います。現在手書きやExcelなどアナログな手法で管理している場合は、バーコードの活用により以下のようなメリットが得られることを覚えておきましょう。

手入力・二重入力ミスの削減:手入力では記入漏れや重複などの人的ミスが起きやすいですが、バーコードならスキャンするだけで正確にデータを取得できます。

棚卸・検品・出荷の時間短縮:バーコードをスキャンするだけで品目を特定し検品できるので、効率化により担当者の負担を減らし、残業時間削減やオペレーション最適化にもつながります。

在庫のリアルタイム把握による機会損失防止:スキャンのたびにデータを即時反映すれば、常に最新の在庫状況を反映できるため、欠品や重複発注を防ぎ、販売機会を逃さずに済みます。

データの一元化・属人化の解消:手作業により属人化が進むと担当者が不在の際に情報が引き継がれず、業務の停滞やミスが生じるリスクが高まりますが、バーコードアプリで取得したデータは共有することで社内の誰もが最新の情報にアクセス可能です。

現場作業の見える化・管理精度向上:スキャン履歴を分析すれば作業工程や人員稼働を可視化することもできるので、ボトルネックの特定や業務改善に役立ちます。

このように、バーコードを有効に活用することで現場の働き方は大きく変わります。効率化だけでなくデータ活用による仕組み改善にも役立つので、導入しない手はありません。

いまバーコード読み取りアプリが求められる理由

倉庫業や運送業の現場では、社員だけでなく業務委託や請負契約のスタッフが作業を担うことも多いため、作業者が多ければ多いほど高価な端末を全員に支給するのは厳しいのが実情です。

しかし、バーコード読み取りアプリなら、スタッフ自身が所有するスマホやタブレットをそのまま業務端末として利用できます。このようにスタッフが業務で自身のデバイスを使用することを「BYOD(Bring Your Own Device)」と言いますが、これにより導入コストを最小限に抑えられるだけでなく、使い慣れたスマホで操作ができるので作業効率の向上にもつながります。

もちろん専用端末にしかできないこともありますが、こうした背景からバーコードリーダーの端末からスマホアプリへのシフトは今後も高まる可能性が高いでしょう。

バーコード読み取りが有効な業界と活用シーン

バーコード読み取りアプリは、業種を問わず幅広い現場で導入が進んでいます。特に人手不足や業務効率化、データの正確性が求められる業界においては、その効果が顕著に現れます。ここでは代表的な5つの業界・シーンを紹介します。

【倉庫・製造・小売業など】在庫管理

倉庫や製造、小売の現場では、毎日膨大な商品の入出庫や棚卸作業を行わなければなりません。そのため、手作業での記録はミスや遅延の原因となり、在庫数のズレが発生すれば機会損失にもつながります。

バーコード読み取りアプリを使えば、スマートフォンでバーコードをスキャンするだけで入出庫データを即時登録可能です。リアルタイムで在庫状況を共有できるため、離れた拠点間でも正確な在庫把握ができるようになります。

【製造・建設・医療業界など】資材・備品管理

工場や建設現場、医療機関などでは、工具や測定器、医療機器といった備品の貸出・返却などの管理が煩雑になりがちです。特に共用物の紛失や管理漏れは、業務の停滞やコスト増の原因にもなります。

しかし、資材や備品にバーコードを貼付しておけば、使用者がアプリでスキャンするだけで貸出・返却履歴を自動記録できます。担当者の負担を軽減し、資産の所在を明確にすることが可能です。

【物流・製造業など】検品・出荷管理

物流センターや製造ラインでは、誤出荷やロット混入といったミスを防ぐために検品作業が欠かせません。従来は伝票と目視確認を併用するケースが多く、スピードと精度の両立が課題でした。

バーコード読み取りアプリを導入すれば、出荷前にスキャンするだけで品目・数量・納品先などの出荷指示と実際の商品を照合できます。ヒューマンエラーを防ぎつつ、検品時間を短縮できるため、生産性向上に直結します。

【小売・イベント・教育機関など】顧客・会員・チケット管理

大型店舗やイベント会場では、会員証や入場チケットの受付作業に時間がかかり、入場者にストレスを与えてしまうこともあります。

こんな時バーコード付きのカードやチケットを活用すれば、入場の時間を短縮でき、オペレーションは改善するでしょう。また、入場履歴や利用情報を登録したり、ポイント管理や会員特典と連携できるようにすることで顧客体験の向上にもつながります。

【製造・建設・物流業界など】生産・工程管理

製造や建設の現場では、工程ごとの進捗や作業履歴を正確に記録することが求められます。バーコードを工程票や部品ラベルに印字しておけば、作業開始・完了時にスキャンするだけで進捗をリアルタイムで追跡できます。

これにより、工程遅延の早期発見や原価管理の精度向上が可能になります。さらに、蓄積したスキャンデータを分析することで、生産性向上やボトルネックの特定にも役立ちます。

バーコードの種類

バーコードは世界で100種類以上存在すると言われていますが、大きく分類すると「1次元バーコード」と「2次元バーコード」があります。それぞれの形式によって用途や特性が異なり、業種や目的に応じた選定が重要です。

1次元バーコード

1次元バーコードは、最も一般的に利用されているバーコード形式で、縦方向に黒と白の線を組み合わせて情報を表現します。代表的な1次元バーコードには以下のようなものがあります。

| Codabar | 図書館・宅配伝票・医療機関などで使用される。読み取り精度が高く、プリンターで印刷した場合でも容易にスキャンできる。 | |

| Code39 | 製造・物流・工業分野で製品ラベルなどに使われることが多い。英数字と一部の記号で構成される。 | |

| Code93 | Code39を拡張したバーコードで、より高密度な情報表現が可能。航空・医療・物流業界などで使用される。 | |

| Code128 | 短いスペースでアスキーコード128文字全てをバーコード化できる。物流業界での使用が多い。 | |

| EAN-8 / EAN-13 | 小売・流通業界で使用されている。商品識別コードとして世界的に標準化されており、日本ではJANコードと言われることが多い。 | |

| ITF | 太線と細線の組み合わせで数字情報を表現している。段ボール・出荷ラベルで使用されており、物流に最適。 | |

| UPC-A / UPC-E | EAN・JANコードのもととなったバーコードで、アメリカやカナダで主流の製品バーコード規格。 |

2次元バーコード

2次元バーコードは、縦横の両方向に情報を持つことでより多くのデータを格納できる形式です。文字情報やURL、製品シリアルなど、詳細なデータを取り扱う際に用いられます。代表的な4つのバーコードは以下の通りです。

| QRコード | 株式会社デンソーウェーブが開発し、国際標準化されている2次元コード。高速読み取りが可能で、Webリンクや文字列の格納に最適。 | |

| AztecCode | スペース効率に優れ、印刷品質が低くても読み取りやすい。航空券や運送伝票で採用されている。 | |

| Data Matrix | 極小サイズでも高い読み取り精度を持ち、部品や基板印字に最適。製造・医療・電子部品などで使用される。 | |

| PDF417 | 英数最大約1,800文字のデータを格納でき、読み取りエラーの修正が可能。公共機関・免許証・物流などで使用されている。 |

バーコード読み取り機能を導入する前にすべきこと

バーコード読み取りアプリを導入しても、そもそも管理したい情報がバーコード化できていなければ意味がありませんし、情報の活用方法が明確でなければ十分に効果を発揮できません。

ここでは、バーコード読み取り機能を導入する前に必要な準備を紹介します。

現状の商品マスタをバーコード化する

最初のステップは、すでに社内で運用している在庫リストや商品マスタをバーコード化することです。Excelやスプレッドシートで商品コードや型番、品番などを管理している場合は、それぞれのデータをもとにバーコードを生成します。無料のバーコード生成サイトやツールを使えば簡単に作成可能です。

ここで重要なのは、どの単位でバーコードを発行するかを明確にすることです。製品単位だけでなく箱単位・棚単位・ロット単位など、現場に合わせた単位で管理するとより効率化につながります。

バーコードのラベルを貼り付ける

バーコードデータを作成したら、次は現場で実際に読み取れるようにラベル化します。シールラベル用紙にバーコードを印刷し、商品やパッケージ、棚、保管箱など、管理対象に直接貼り付けます。貼り付け位置はスキャンしやすい高さ・角度にそろえ、作業動線を意識して配置するのがポイントです。なお、倉庫や製造現場では埃や湿気などが発生しやすいため、ラミネート加工されたラベルや耐水紙を使うと読み取り不良防止になります。

管理・運用方法を設計

バーコード読み取りアプリを導入する際は、単にスキャンできるようにするだけでなく、取得したデータをどのように業務に活かすかという事前の設計が欠かせません。例えば、どの工程で誰がスキャンを行い、どのタイミングでデータを反映させるのかを明確にしておきましょう。また、読み取ったデータを在庫管理や販売管理などの既存システムとどのように連携させるかも重要な検討事項です。

加えて、データ入力後に誤りが発見された場合の修正フローや管理者が確認できる仕組みを整備しておくことで、運用トラブルを未然に防ぐことができます。導入前の段階で運用ルールを定めることが、後の定着率を大きく左右します。

アイラボが提供するバーコード読み取りアプリ「棚卸かんたんくん」

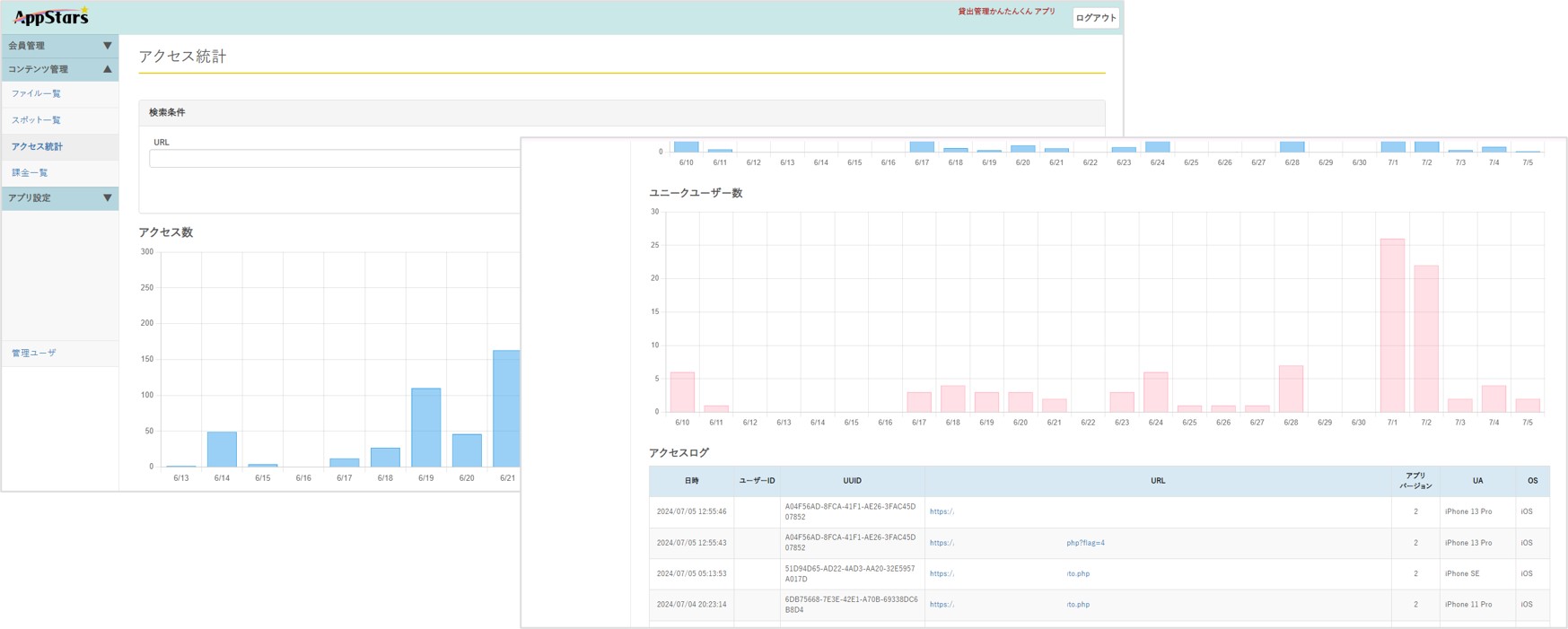

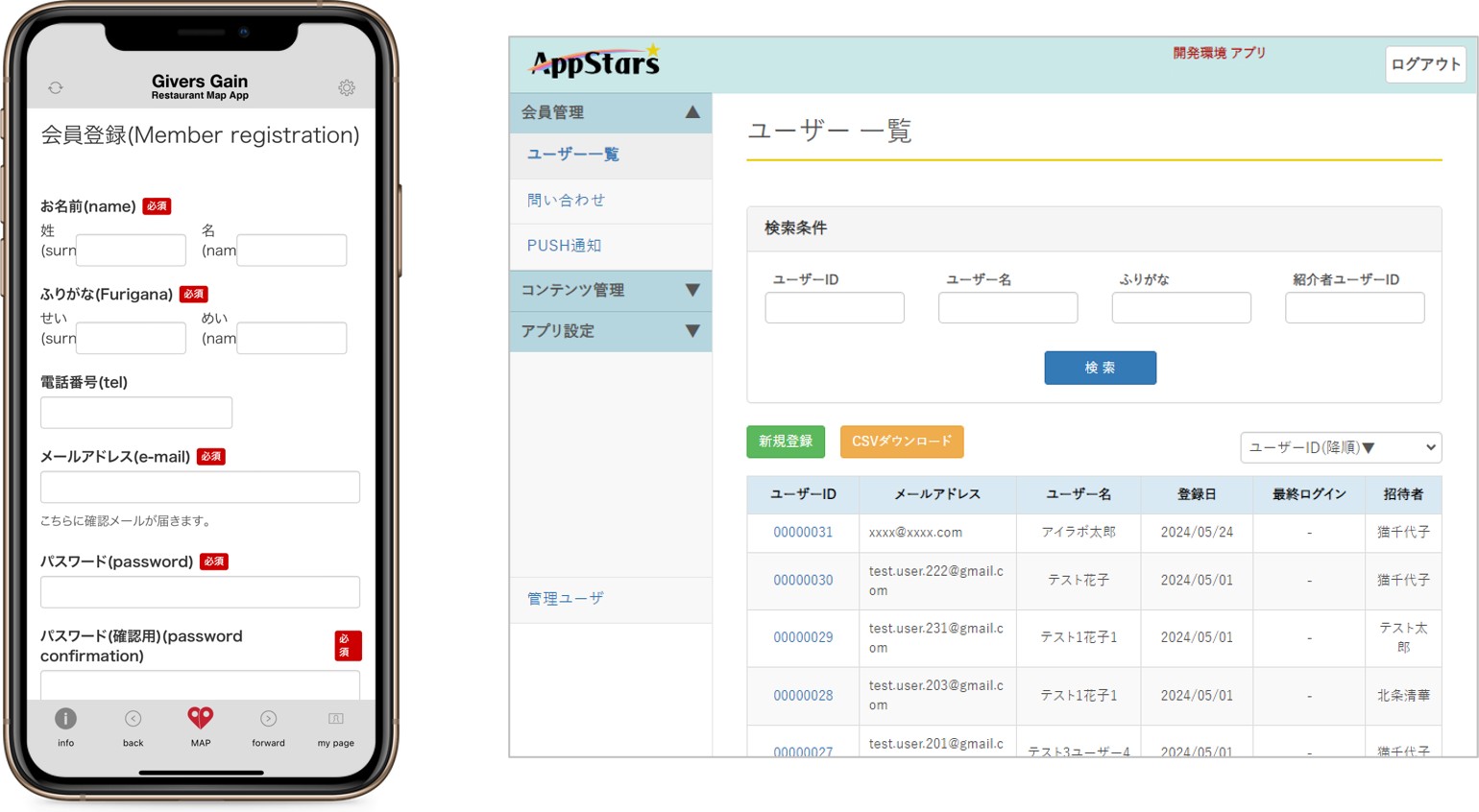

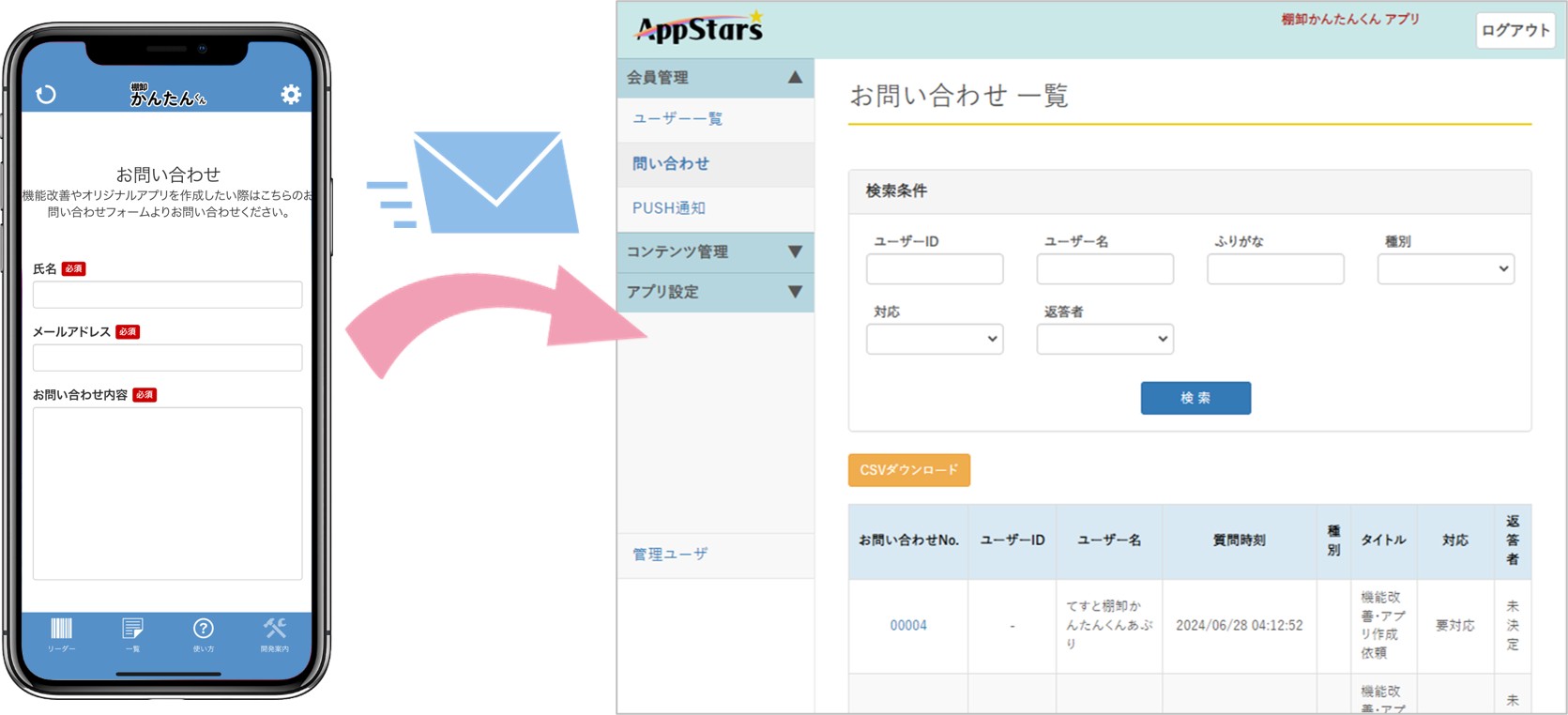

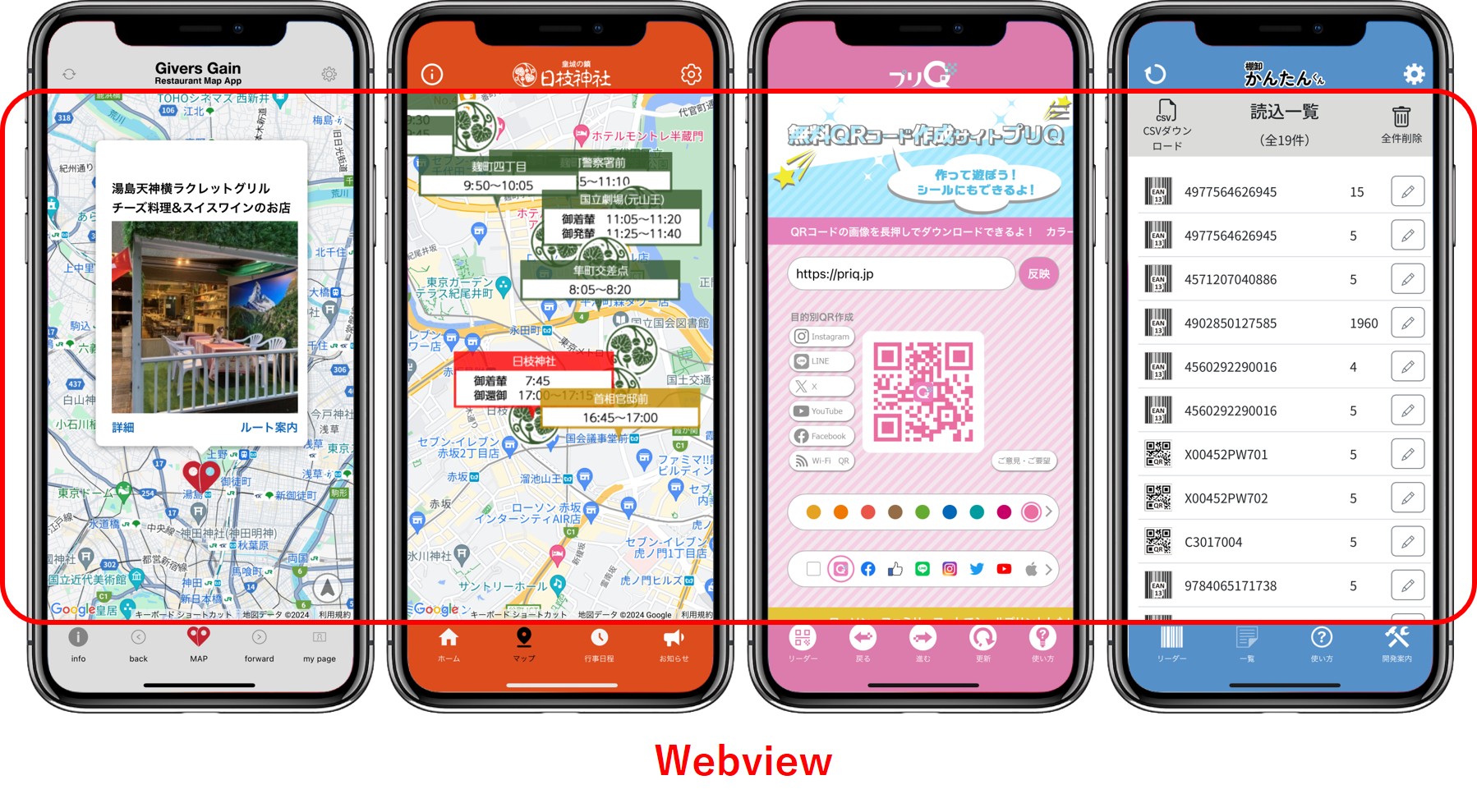

株式会社アイラボでは、現場での実用性を追求したバーコード読み取りアプリ「棚卸かんたんくん」を開発・提供しています。このアプリは1次元バーコードから2次元バーコードまで合計14種類のバーコード読み取りに対応しており、読み取りスピードも早く精度も高いので在庫管理や商品管理の効率化に貢献できます。

無料のお試し版ではサンプルデータ登録の上限が20件までになっており、実際の業務で使用する場合は商品の種類や管理体系に合わせてカスタマイズが必要です。その際、同じくアイラボが独自開発したノーコードツール「AppStars」を使って手軽に編集でき、既存のWebシステムや在庫管理システムとのデータ連携も可能です。

低コストで導入できるため、バーコードリーダー端末からの切り替えを考えている企業にとってもおすすめです。お客様の用途に合わせて最適なカスタマイズのご提案ができますので、バーコード読み取りアプリの導入を検討している企業のご担当者様はお気軽にお問い合わせください。

まとめ

在庫管理や商品管理の現場でバーコードを有効に活用することで、現場の手間を削減して効率化につながるだけでなく、ミスを防止したりデータをもとに業務改善に役立てることも可能です。

特にバーコード読み取りアプリを活用すれば、従業員自身がスマホで簡単にスキャンできるため、最小限のコストで手軽に運用できます。ハンディのバーコードリーダーでは負担が大きいと感じている場合はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

バーコード読み取りアプリをお探しの企業様はお問い合わせください