中小運送会社の運行管理をラクにする「動態管理システム」とは?おすすめのサービスと機能、活用ポイントを解説

ブログ

中小運送会社の運行管理をラクにする「動態管理システム」とは?おすすめのサービスと機能、活用ポイントを解説

近年、運送業はドライバー不足や燃料費の高騰、法令遵守の厳格化など、多くの課題に直面しています。中でもトラック運送業の約4分の3を占める「保有車両20両以下の中小運送会社」は景況が悪化し、倒産に追い込まれる企業が増加傾向にあります。

こうした状況の中、ドライバーが効率的なルートで事故やトラブルなく配送を終えるのは、中小運送会社にとって基本的でありながらも最も大切なことと言えるでしょう。そしてそのためには、運行管理者の属人的なスキルに頼ったりアナログな手法で管理するだけでは限界があります。

この課題を解決するのが「動態管理システム」です。動態管理システムは単に車の位置がわかるツールではなく、現場の負担を軽減し、経営改善を支えるインフラとして中小運送会社が導入すべきシステムです。

本記事では、動態管理システムの機能やメリット、中小企業こそ導入すべき理由やおすすめのツールを紹介します。

- 1. 中小運送会社の現場の苦悩

- 2. 中小運送会社のデジタル活用の実態

- 3. 動態管理システムとは?

- 4. 中小運送会社こそ動態管理システムを導入すべき理由

- 5. 動態管理システムの4つの機能と導入のメリット

- 5.1. 1. GPSによる車両位置情報の把握

- 5.2. 2. 配送ルートの最適化

- 5.3. 3. 勤怠・日報入力の簡易化

- 5.4. 4. 安全運転管理

- 6. 動態管理システム導入による運行管理者の業務の変化

- 7. 動態管理システムを選ぶポイント

- 7.1. 価格と機能のバランス

- 7.2. 操作のわかりやすさ

- 7.3. 導入・サポート体制

- 8. 中小運送業におすすめの動態管理システム「GPSエース」

- 9. まとめ

- 10. 動態管理システムの事例と活用のポイントをまとめた小冊子をプレゼント!

中小運送会社の現場の苦悩

ある運行管理者の1日を想像してみましょう。

朝から電話や無線での位置確認に追われ、紙の日報や手書きの記録を集めてはエクセルに転記。渋滞やトラブルが起これば再度ドライバーに連絡して状況を探り、休憩時間や走行距離を常時チェック。こうしたアナログな作業に加え、ドライバーの安全指導や健康状態の確認などにも当然手を抜けません。その結果、残業ばかりの日々で心身ともに疲労困憊…。

もしあなたの会社にもこのような運行管理者がいたら赤信号です。近いうちに大きな問題につながるリスクもあります。運行管理者個人の能力や仕事のやり方で状況の改善を図るには限界があるので、仕組みで解決する必要があります。

中小運送会社のデジタル活用の実態

動態管理システムなどのデジタル化による業務改善効果は大きいにもかかわらず、「ITは難しい」という先入観からシステムの導入が進んでいないのが現状です。実際、中小運送会社では紙の日報や電話連絡といったアナログな運用に依存しているところの方が多数派でしょう。

しかし、アナログな管理では業務効率が悪いだけでなく業務上のミスのリスクが高まり、運行管理者の業務量の増加とともに事故や配送トラブルが増えてしまうかもしれません。こうなると会社としての信頼が低下し、顧客との取引にも影響が出てくる可能性があるため、デジタル化による管理は中小運送会社にとって喫緊の課題と言えます。

動態管理システムとは?

動態管理システムとは、GPSを活用してドライバーや車両の位置情報をリアルタイムで見える化するツールです。ドライバーの現在地をシステム上で常に把握できるので、都度電話で状況を確認する必要がなく、配送遅延や緊急対応にも即座に対応できます。

類似したツールに「車両管理システム」と「運行管理システム」があります。最近では動態管理システムの機能も有したツールも増えていますが、車両管理システムは車両情報(車種、車検、メンテナンス情報など)の管理に特化し、運行管理システムは車両の動きやドライバーの労務・安全管理など、運送業務全体を包括的に管理するシステムという使い分けがなされます。

中小運送会社こそ動態管理システムを導入すべき理由

「動態管理システムの導入は十分な資金のある大企業向け」と考える中小運送会社の経営者は少なくありませんが、それは誤解です。むしろ中小企業こそ導入メリットが大きいのです。

2024年から強化されている時間外労働の規制により、ドライバーの残業削減は避けられません。動態管理システムを活用すれば、無駄な待機時間や非効率なルートを削減し、少人数でも効率的な配送が可能になります。結果として、残業時間を減らしつつ売上や顧客満足度を維持できるのです。

もちろん初期投資は必要ですが、非効率な配送をこの先何年も続けたり、大きなミスによって取引先の信頼を失ったりするリスクを考えると、長期的には動態管理システムを導入しないことによるコストの方が大きくなる可能性もあります。

動態管理システムの4つの機能と導入のメリット

動態管理システムは中小運送会社が抱える課題を総合的に解決する多機能なツールです。その代表的な機能と効果を紹介します。

1. GPSによる車両位置情報の把握

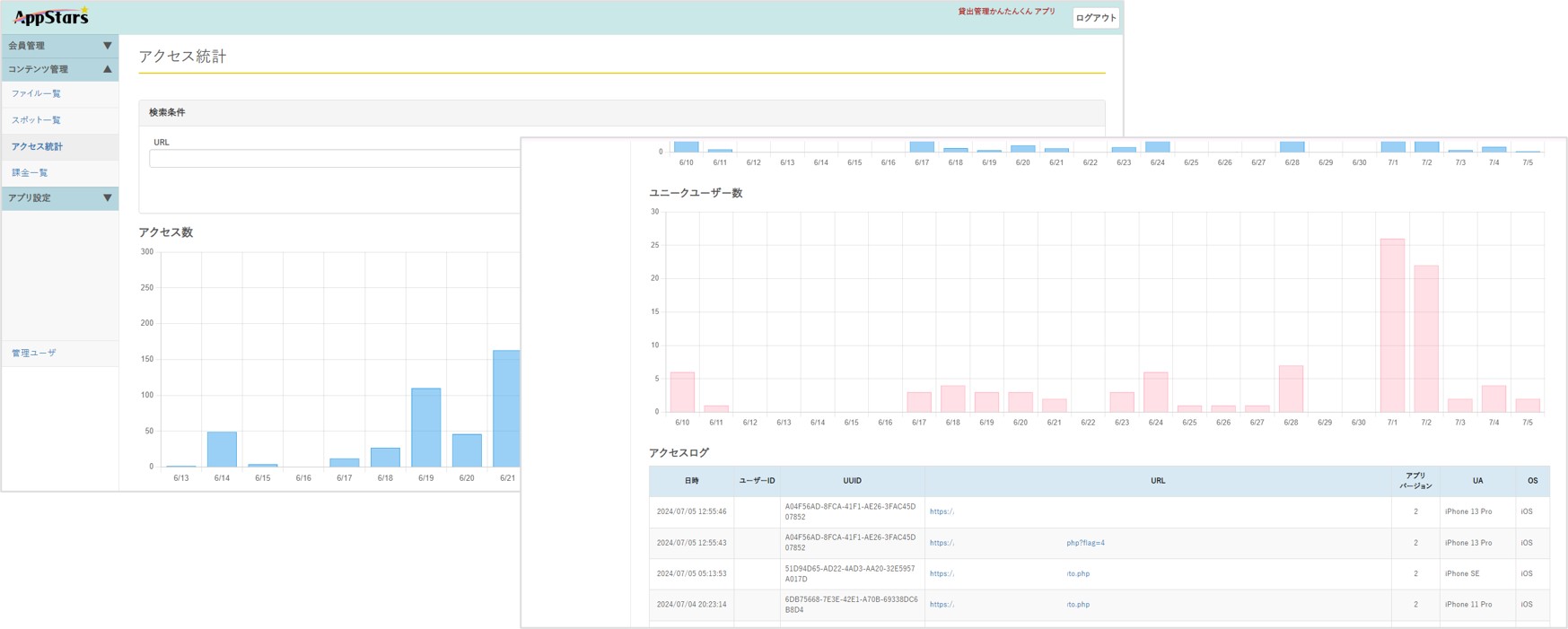

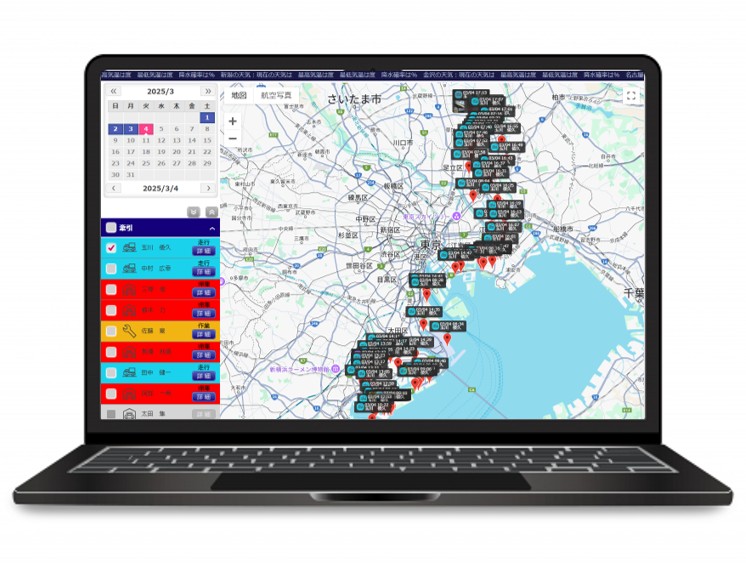

各車両の位置をリアルタイムで確認できるため、顧客から配送中の荷物がどこにあるかという問い合わせが来た際も即座に回答できます。ドライバーが寄り道していたり規定の時間を超えて休んでいたりしてもすぐに特定できるので、監視の役割も果たします。

2. 配送ルートの最適化

動態管理システムは渋滞情報や過去の走行履歴をもとに、効率的なルートを提案する機能も備えています。これにより、燃料費の削減や到着遅延の防止、ドライバーの負担軽減を同時に実現できるので、経営上のインパクトは極めて大きいです。

3. 勤怠・日報入力の簡易化

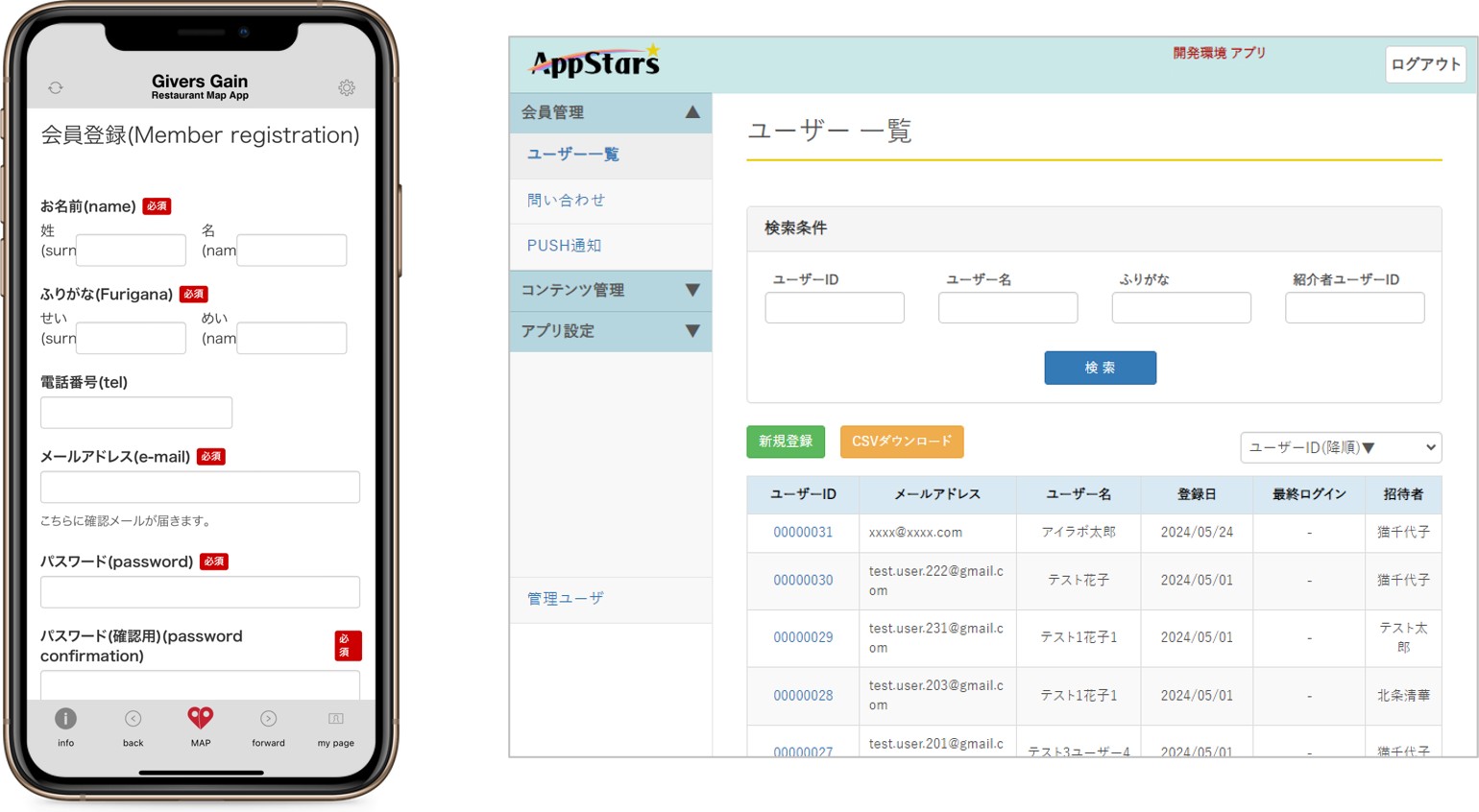

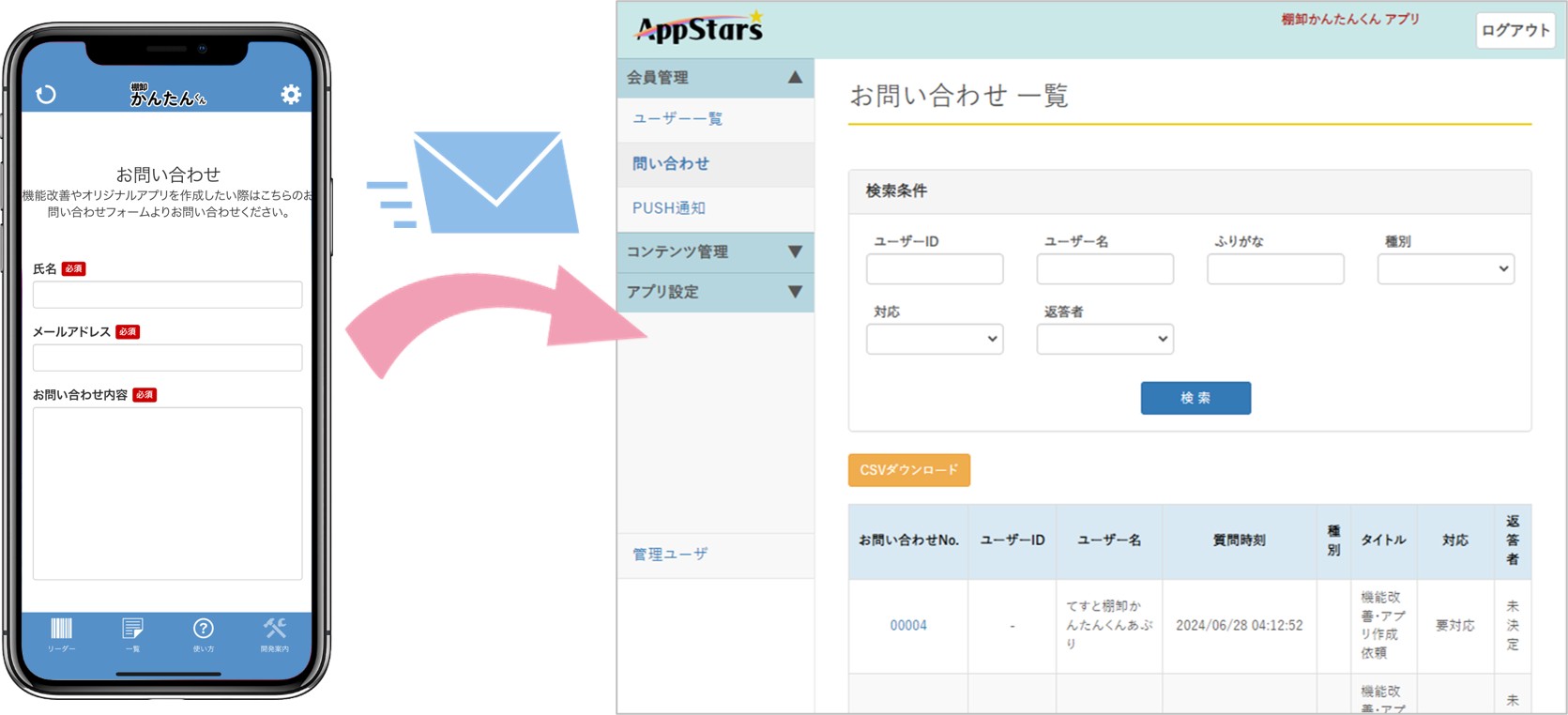

従来はドライバーが紙や電話で報告していた日報や勤怠を、スマホアプリから簡単に入力できるようになります。事務作業の時間を大幅に削減できるだけでなく、労務管理の証跡としても活用できます。

4. 安全運転管理

動態管理システムは、急ブレーキ・急加速・速度超過などの運転データを自動で収集します。事故リスクを可視化し、ドライバー教育や安全評価に役立つため、取引先に対する信頼感を高めることができます。

動態管理システム導入による運行管理者の業務の変化

以上のような機能により、動態管理システムを導入することで運行管理者の仕事にも変化が起こります。これまで行っていた電話や無線での車両位置把握はシステム上で確認できるので都度ドライバーに連絡する必要はなくなり、運行日報や稼働実績は自動でデータ化されるので、紙ベースでの記入や転記作業は削減されます。こうしてアナログな業務の負担が劇的に減少しますが、決して運行管理者の存在自体が必要なくなるわけではありません。

事務作業が削減された分、本来注力すべきドライバーへの指導や法令対応などの重要な仕事に専念できるようになるでしょう。また、アナログ作業からデジタルを駆使した分析や意思決定の業務へシフトするので、仕事の性質がやや変化し、より経営的な側面を持つことが考えられます。

動態管理システムを選ぶポイント

動態管理システムを提供している会社は多くありますが、各社機能や料金体系はさまざまなので、その中で自社に合ったツールを選ぶことが大切です。特に中小企業が大手向けのツールを選んでしまうと使いこなせなかったり、使用している機能に見合わないコストがかかるケースもあるので、以下のポイントを押さえたうえで比較検討しましょう。

価格と機能のバランス

「動態管理システムの機能と導入のメリット」の項目に挙げた機能は多くの動態管理システムで搭載されていますが、それ以上の機能をオプションとして搭載しているツールもあります。ただし、管理する車両数が少ない中小企業には必要ない機能もあるので、自社が求める機能と費用感のバランスを意識しましょう。

操作のわかりやすさ

管理画面を操作する運行管理者のリテラシーとドライバーのリテラシー双方を考えた操作性を考慮する必要があります。特にドライバーは移動中にPCを開くことが少ないため、スマホで簡単に操作できることが欠かせません。また、高齢ドライバーでも直感的に扱える画面設計が重要です。

導入・サポート体制

ITに不慣れな企業ほど、導入時の初期設定やトレーニングが大きな壁になります。そのため、トラブル時や操作方法で困った際に迅速に対応してくれるようなサポートが充実している業者を選ぶことが失敗を防ぐポイントです。

中小運送業におすすめの動態管理システム「GPSエース」

株式会社アイラボが独自開発した動態管理システム「GPSエース」 は、中小運送会社に最適化された業務用システムです。ドライバーは直感的なスマホ操作で日報や作業進捗を入力でき、登録された移動履歴などの情報は管理画面のマップから視覚的に確認できるので運行管理者の負担を軽減できます。導入後も手厚くサポートできる体制があるので、ITが苦手な中小企業の経営層や運行管理者でも安心して導入可能です。

もちろん運送業に限らず、営業車や建設業の現場作業員の動向把握、医療・介護業界の高齢者や患者の見守り・位置追跡、小売業のデリバリーの位置管理など、さまざまな業界や用途に対応可能で個々のお客様に合わせたカスタマイズもできます。

まとめ

運送業界を巡る環境が厳しさを増す昨今、中小運送会社にとって動態管理システムは必須ツールとなりつつあります。ITへの抵抗感や初期投資といったハードルはありますが、効率化・コスト削減・労務改善を同時に実現できるので、長期的に考えると導入するメリットは非常に大きなものです。まずは必要な機能を洗い出し、自社にマッチするシステムを提供している会社から話を聞いてみるといいでしょう。

動態管理システムの事例と活用のポイントをまとめた小冊子をプレゼント!